通州行政副中心超级车站设计亮相!

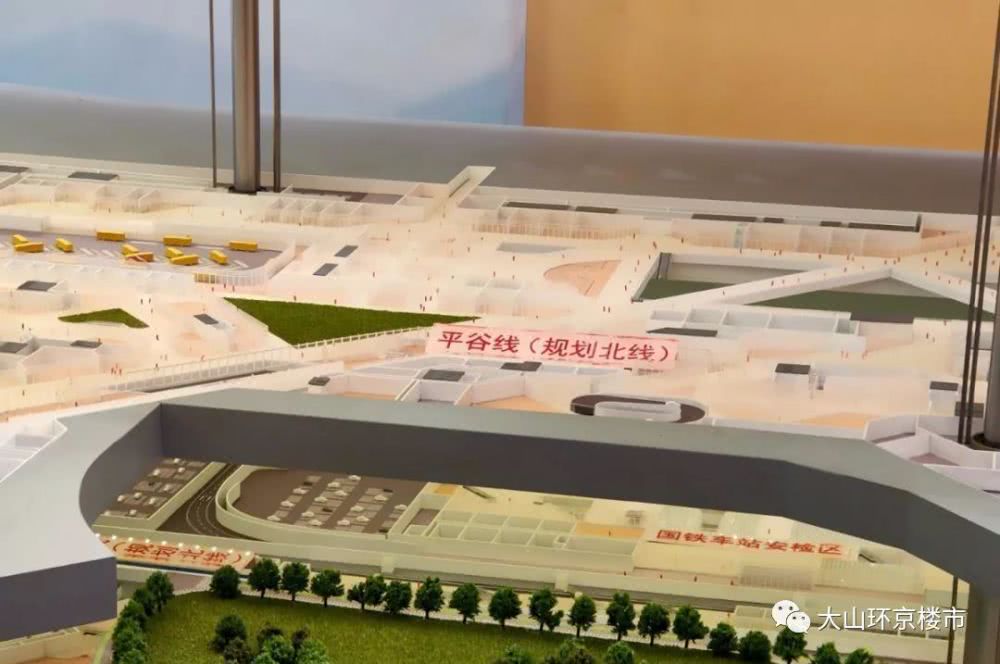

庆祝中华人民共和国成立70周年大型成就展,北京城市副中心站综合交通枢纽展示模型亮相,M101线、平谷线也赫然在列。

北京城市副中心交通枢纽设计

北京城市副中心交通枢纽鸟瞰图

一、现状与问题

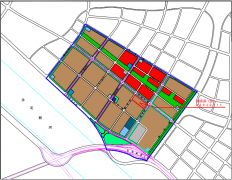

北京城市副中心站规划选址位于北京城市副中心杨坨地区,北至紫玉园南街,西南至北运河东滨河路,东至六环西侧路,总用地范围约70ha。

作为《北京城市总体规划(2016年-2035年)》中明确的10个全国客运枢纽之一,它汇集了3条铁路和3条城市轨道交通线路:三条铁路分别为京唐(京滨)铁路、城际联络线、京哈铁路(近期建设不含,预留远期入地设站条件);三条城市轨道为M6线、D1线(M101线)、平谷线。

北京城市副中心交通枢纽是在既有城区中的建设项目,现状北运河、东六环、京哈铁路将其紧紧地箍在一个封闭的区域内。

面对这一被切割出的形如“三角奶酪”的片区,既需要从周边环境与文脉入手,将它真正地植入城市将其激活,又需要由下而上地利用好地下限制条件,让它生长于大地之间。

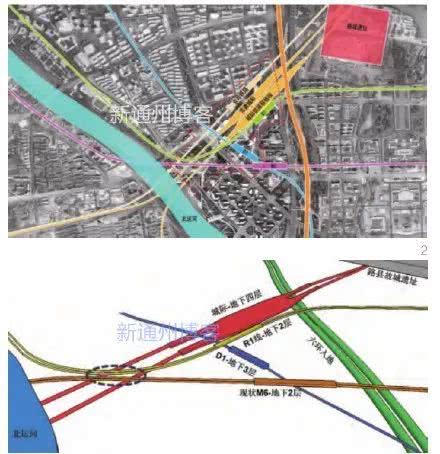

北京城市副中心交通枢纽设计基地与限制条件

北京城市副中心交通枢纽铁路线路、轨道线路之间的上下标高关系

二、 植入城市

2.1 自下而上的设计路径

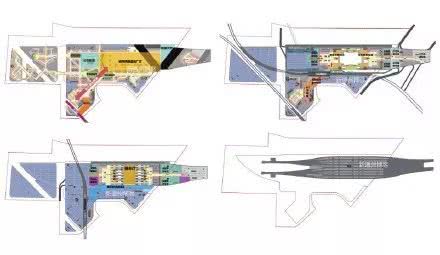

首先,需要根据复杂的地下交通条件和市政条件确定几条线路之间的上下高度关系:现状M6线位于地下二层(-14.00m);D1线和M6线交叉,因此确定位于地下三层(-22.00m)下穿M6线;平谷线和M6线交叉无交集,标高确定较为灵活,可位于地下二层(-14.00m);铁路线路需下穿三条地铁线,且下穿北运河、东六环入地盾构区间,以及潞县遗址,因此暂定在地下四层(-30.00m)。

其次,需要确定轨道交通的主要换乘关系:M6线和D1线的换乘量大,车站就近布置,在此基础上根据步行距离最短原则确定M6、D1线至平谷线、城际铁路车站之间的换乘通道,由此形成斜向轨道交通换乘轴。

再次,确定城际铁路上方空间开敞:城际铁路的震动较大,轨行区上方不宜做较大量的建设,即使布置适量物业,上盖建筑也需共用车站结构柱,因此宜采用钢框架结构体系,且高度不宜超过100m,否则不仅将极大地增加造价,还会加大车场结构柱的断面尺寸,引发线间结构柱网加大、站场宽度加大的新问题。因此,城际线路上方应尽量敞开,仅在车场两侧布置体量高度适宜的板式建筑,且对应地下规则柱网进行结构转换。

最后,确定M6线上方开放。M6线为既有线,一部分位于东六环以东区域的道路下方,一部分在本项目基地内,因其埋深较浅,故不宜在上方施工建设。

北京城市副中心交通枢纽地下一至四层平面图

北京城市副中心交通枢纽上盖建筑与地下车站的结构关系

北京城市副中心交通枢纽上盖建筑与地下车站的空间关系

2.2 自上而下的设计路径

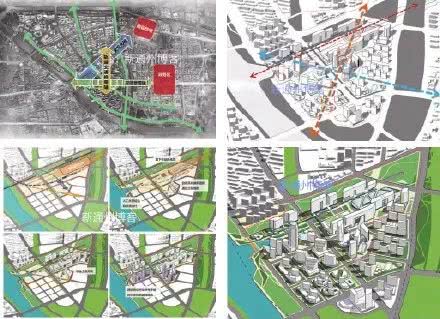

(1)三轴三带的规划结构

在充分考虑地下建设条件和空间组织的基础上,从城市环境、城市功能、城市交通、城市空间、城市肌理、城市廊道的角度综合思考城市问题,建立自上而下的设计路径。

三轴三带的规划结构为:历史文化轴,结合高铁线路的走向和开敞空间形成由运河指向潞城遗址的历史文化轴;交通换乘轴,结合地下人行换乘通廊,形成斜向交通换乘轴,连接TOD区域和车站枢纽区域;空间景观轴,结合M6线路走向形成了从政务区到运河的开放空间景观轴;三条绿带,整合现有的北运河景观带与东六环高线公园景观带,设计延伸成为城市绿化带。

北京城市副中心交通枢纽三轴三带的规划结构

北京城市副中心交通枢纽城市设计生成

北京城市副中心交通枢纽东六环方向总体鸟瞰图

北京城市副中心交通枢纽开放的地下空间和换乘通道

(2)顺应肌理的织补策略

呈现45°等腰三角形布置的三轴来源于北运河、城际与地铁轨行区、换乘通道的关系,也和三角形基地相契合。核心区45°切削而成的建筑形体以织补城市的形态,植入城市肌理之中。整体区域采用“小街区、密路网”的街区形式,与延伸至运河的多条景观步行廊道,形成完整的城市慢行系统。临河地块连贯的商业步行街,尺度亲切友好,有助于提升城市的滨水活力。

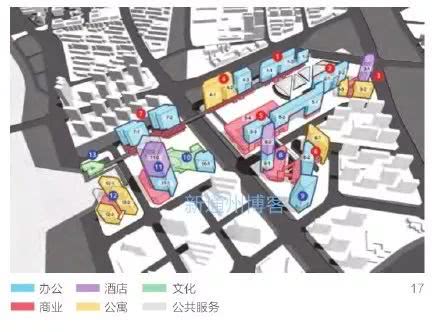

(3)四区一心的功能布局

四区即枢纽站、换乘中心、运河客厅、远期京哈高铁站四个各具特色的城市区域,策划了各有侧重、相辅相成、功能复合、多元共存的物业开发。

枢纽站以办公、会议、展览、商业零售为主;城墙般蜿蜒连续的建筑体和由地下破土生出的车站构成区域意象,方形母题的数字化幕墙时尚现代而又连绵变化,如运河水的粼粼波光。换乘中心以办公、商业为主,形成错落有致的TOD综合体。运河客厅汇集了五星级酒店、5A级写字楼、文化艺术展览、休闲商业等业态;运河客厅200m的超高层建筑是两轴一带的交点,丰富了运河天际线,且有通州古迹“燃灯塔”的意象。远期京哈站形成集车站、办公、酒店、居住、购物于一体的综合中心。

一心即十字形核心区中心,正处在三带三轴四区的中央,开放为生态友好的站前核心区。

北京城市副中心交通枢纽运河桥的车站形象

北京城市副中心交通枢纽充满阳光的地下车站

北京城市副中心交通枢纽业态规划图

(4)地面化的地下城市空间

以车站为中心在平面和竖向立体布局交通设施,竖向设计为四层:地面层为无障碍步行街区,B1为城市共享区,B2局部和B3、B4为铁路功能区。车站南侧位于地下一层的斜向换乘通道将三条地铁站与铁路车站连通,同时连通不同地块及两边的高层建筑、下沉广场、地面地下入口大堂、楼梯天桥等。通过开放车站上方的空间与错层布局的车站枢纽,大量导入自然采光,创造地下空间地面化和室内空间室外化的阳光枢纽,营造双层地面生活的舒适体验。

(5)从地下生长的车站

由一组连续拱与光伏板组成的车站建筑屋面,形成生态、现代、通透和富有运河文化寓意的车站形象。由地下升起的车站屋顶控制高度和体量,屋顶上设置步行廊桥,使车站两端人流可以自由通行,避免了车站对城市的割裂,消除传统车站的孤岛效应,且方便通风采光、排烟换气、节能环保。阳光通过车站上方多层共享空间直达地下四层的站台,使车站内外的人们在视觉上实现地面与地下共享、室内与室外交融。

结语

北京城市副中心交通枢纽,是由北京市政设计研究总院、中国铁路设计集团有限公司、中国建筑设计研究院有限公司、法国阿海普(AREP)建筑设计咨询(北京)有限公司组成的联合体设计,目前总体方案趋于稳定。

北京城市副中心交通枢纽侧重于对既有城市环境的呼应、整合与提升,设计诠释了枢纽和城市之间的植入与引领关系,以及如何自下而上、自上而下地思考问题,由内及外、由外及内地联络城市、连通交运、联系古今、激发活力。

- 质美中国:品鉴憩水之城,恒洁与设计师相聚深圳大梅沙2019-10-26 20:51:02

- 质美中国:品鉴憩水之城,恒洁与设计师相聚深圳大梅沙2019-10-26 20:51:02

- 质美中国:品鉴憩水之城,恒洁与设计师相聚深圳大梅沙2019-10-26 20:51:02

- CBDC设计稳定,大多数央行都在对其进行探索2019-10-26 20:51:02

- CBDC设计稳定,大多数央行都在对其进行探索2019-10-26 20:51:02