2020京津冀:老百姓的获得感真正“多了起来”

《中国经济周刊》记者 王红茹 | 北京报道

2020年是京津冀协同发展中期目标节点之年。

2015年6月,中共中央、国务院印发实施《京津冀协同发展规划纲要规划纲要》(以下简称《纲要》)。按照《纲要》部署,京津冀协同发展定下近期、中期和远期目标。

其中中期目标是,到2020年北京市常住人口控制在2300万人以内,北京“大城市病”等突出问题得到缓解;区域一体化交通网络基本形成,生态环境质量得到有效改善,产业联动发展取得重大进展;公共服务共建共享取得积极成效,协同发展机制有效运转,区域内发展差距趋于缩小,初步形成京津冀协同发展、互利共赢新局面。

临近岁末,京津冀协同发展中期各项目标完成得怎么样?老百姓的获得感有没有进一步增强?

以产业疏解带动人口疏解

人口过多是北京“大城市病”的核心表现。为防止人口规模失控,京津冀协同发展中期目标提出到2020年北京市常住人口控制在2300万人以内,北京“大城市病”等突出问题得到缓解。

但是,人口疏解不能单纯地把人疏解出去,也要有温度。如果要疏解人口,就需要在“以业控人”上下功夫。而北京市非首都功能疏解中的一项重要内容,就是以产业疏解带动人口疏解。

自2015年《纲要》发布以后,京津冀协同发展即进入了以疏解北京非首都功能为“牛鼻子”的新阶段。在当年北京实施的人口规模调控工作方案中,提出以功能、产业疏解带动人口疏解,即“一般性制造业、区域性物流基地和区域性批发市场、部分教育医疗等公共服务功能、部分行政性和事业性服务机构”四大领域的待疏解功能。

此后,动物园、天意等区域性批发市场加快疏解。其实,搬出北京的,远远不止批发市场,还有一般制造业企业和物流中心。

据北京市委市政府京津冀协同办副主任李文红在12月8日举行的“回顾‘十三五’,展望‘十四五’”系列新闻发布会上介绍,“十三五”以来,截至2020年10月,北京累计退出一般制造业企业2154家,阶段性完成集中退出工作,疏解提升区域性批发市场和物流中心773个。

不仅是“疏”,从源头上严控更是必不可少。对此,李文红表示,北京从源头上严控非首都功能增量,制定实施中国首个以治理“大城市病”为目标的新增产业禁限目录,严把产业准入关。禁限目录执行以来,截至2020年10月,北京市不予办理新设立或变更登记业务累计达2.33万件。

伴随产业的疏解,北京人口增速放缓,近几年人口数据对比已经给出答案。2017年,北京常住人口规模为2170.7万人,比2016年减少2.2万人,实现了20年来的首次负增长;2018年,北京市常住人口2154.2万人,比上一年末减少了16.5万;2019年,北京市常住人口2153.6万人,比上年末减少0.6万人。

按照这一趋势,完成《纲要》和《北京城市总体规划(2016年-2035年)》中设定的“到2020年常住人口规模控制在2300万人以内”的目标,可能性非常大。

推动重点领域协同发展取得积极进展

近期,京津冀协同发展再传好消息。作为雄安首个重大基础设施建设项目,高铁雄安站将于年底投入运营。

京雄高铁是连接北京与雄安新区的第一条建设开通的外部主干交通线路,对疏解非首都功能、带动京津冀协同发展意义重大。京雄高铁开通后,从雄安12分钟可直达北京新机场,35分钟可直达北京西站,1小时可通勤整个京津冀。

京雄高铁开通只是京津冀区域一体化交通网络的一个方面,2019年9月25日,随着北京大兴国际机场正式投运,与首都国际机场共同打造的一市两场“双枢纽”运营格局已然形成。此外,2019年12月30日,北京至张家口高速铁路开通运营,京沈高铁(京承段)预计2020年底通车,“轨道上的京津冀”加快打造。

打通京津冀“断头路”,三地才能更好协同发展。最新的消息是,北京市域内国家高速公路“断头路”全部打通,国道109新线高速等开工建设,环首都“一小时交通圈”逐步扩大,北京至天津半小时通达,老百姓的出行更加便利。

京津冀生态环境质量与老百姓的健康休戚相关,更关乎老百姓的幸福感。

2015年12月底,《京津冀协同发展生态环境保护规划》由国家发改委发布,该规划提出:到2020年,PM2.5年平均浓度要控制在64微克/立方米左右,比2013年下降40%左右。

几年来,三地全面落实京津冀区域大气污染防治协作机制,空气质量持续改善。最新数据显示,今年1-10月北京市PM2.5累计浓度降至39微克/立方米,同比下降7.1%。

除了PM2.5,京津冀整体生态环境得到改善。比如,永定河综合治理与生态修复取得阶段性进展;建立密云水库上游生态补偿机制,推进京冀生态水源保护林、京津风沙源治理等任务落实,共筑绿色生态屏障。京津冀三地的天更蓝了,水更清了,山更绿了,环境更优美了。

产业联动发展是京津冀协同发展的重头戏。

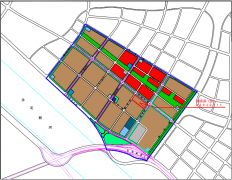

随着曹妃甸协同发展示范区建设持续推进,金隅曹妃甸示范产业园、京能集团鑫华源智能停车制造基地等一批重大项目建成投产,京津冀三地产业对接协作进入快速融合通道。

此外,北京大兴国际机场临空经济区总体规划落地实施,自贸片区正式挂牌,综合保税区获批。天津滨海-中关村科技园新增注册企业累计超1600家,新一代信息技术等产业集聚态势初显。支持张承生态功能区绿色发展,共建北京张北云计算产业基地等,产业联动助推京津冀协同发展步入快车道。

当然,推进公共服务共建共享,让老百姓更有获得感,是京津冀协同发展的重中之重。

近6年来,京津冀在医保系统互联互通,教育资源共享共建等方面下足了功夫,有越来越多的老百姓,在自家门口就能享受原来“想不到”的优质公共服务。

最新数据显示,截至2020年10月,共组建16个京津冀高校创新发展联盟,成立10个跨区域特色职教集团(联盟),推动优质教育资源合作共享。支持在京医疗机构与河北、天津等开展专科协作、远程诊疗、派驻专家等医疗合作,推进实施京张、京承、京保等重点医疗卫生合作项目36个等,这些让老百姓的获得感真正“多了起来”。

责编:姚坤

- 携程商旅赋能酒店数字化转型,助力构建京津冀协同发展新格局2020-12-22 11:52:06

- 京津冀将实施最严格野生动物保护举措2020-12-22 11:52:06

- 《山西省“十四五”京津冀等区域融合发展实现高水平崛起规划》2020-12-22 11:52:06

- 京津冀七年 产业转移破局2020-12-22 11:52:06

- 2021京津冀非物质文化遗产展在燕郊富地文旅商街成功举办2020-12-22 11:52:06